|

廿日市市宮島町の厳島神社境内に建てられている「能舞台」です。

※現在、国内で唯一の海に浮かぶ能舞台。

※1991(平成3)年台風19号で創建以来初めて倒壊しました。1994(平成6)年再建されています。 |

能舞台の創建は、永禄11(1568)年ごろ毛利元就(1497-1571)が京都の観世(かんぜ)太夫を招いて法楽(ほうらく)した時と伝えられています。

慶長10(1605)年福島正則(1561-1624)が常設の能舞台を寄進(≒50年で腐朽)。

現在の建物(能舞台、橋掛、楽屋)は、延宝8(1680)年の藩主が第4代浅野綱長(1659-1708)になってからの建築です。しかし、屋根の正面妻、笛座、地謡座、後座、橋掛などに江戸幕府の式楽が制定した形式とは異なる古式を伝えています。

能舞台:桁行一間、梁間一間、一重・切妻造、妻正面 檜皮葺 |

|

|

|

能舞台(附橋掛及び能楽屋)1棟:明治32(1899)年4月5日国指定の重要文化財

|

| ※解説資料は、広島県教育委員会の資料を参考にしました |

|

| (一般的な)能舞台(のうぶたい) |

能・狂言の専用舞台。舞台・後座・橋懸かり・鏡の間などから成る。

舞台は太い四本の柱に囲まれ、三方をあけ放した三間四方の竪板張りの建築で、屋根がある。

正面前方には階段があり、右方は勾欄(こうらん)をめぐらす。

左手楽屋から舞台に通じる廊下を橋懸かりといい、その出入り口に揚げ幕をつり、板張りの鏡の間と隔てる。床下には足踏みの音を共鳴させるために瓶(かめ)を置く。 |

|

この能舞台をみるたびに、1990(平成2)年から宮島対岸の当時大野町・宮島口で仕事をしていたことを思い出すのです。1991(平成3)年9月の台風19号では宮島口でも高潮で水没したり、強風で看板が飛んだりと大変な被害がありました。

台風が去った朝(普段はここではめったに聞くことが無い)ヘリコプターの音がしたのです。みると厳島神社の上空で回っていました。厳島神社も被害を受けその報道のためのヘリコプターだなと思っていたのです。

昼のニュースで能舞台(の倒壊)など、建物が創建以来の大被害を受けたということを知ったのです。

それ以来厳島神社に参拝する時には能舞台にも目がいくようになり2006年初詣の時に撮影していましたが、頁の編集は今(2007年)回になりました。 |

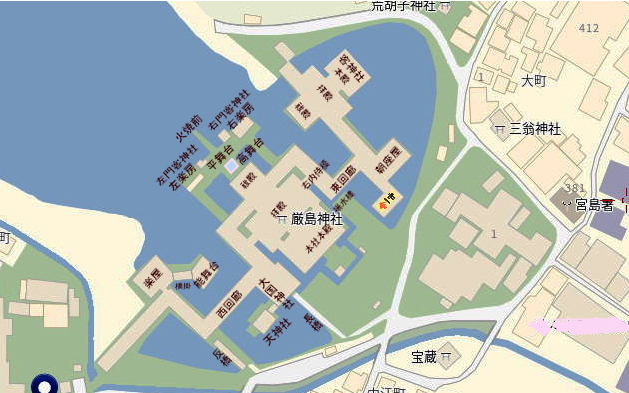

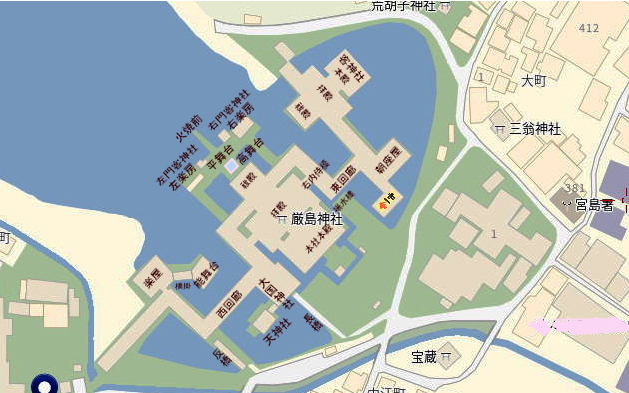

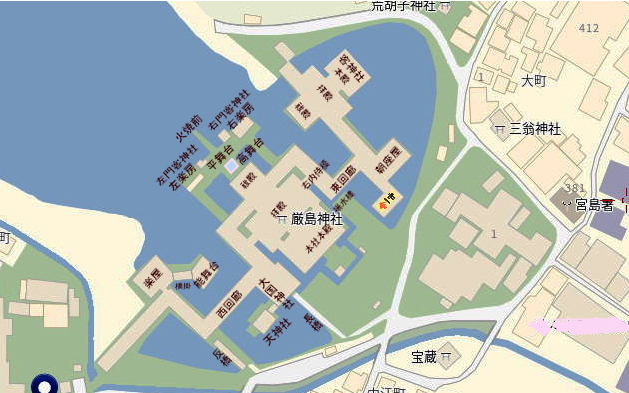

2012年、2015年撮影していました。2018年になりましたが、配置図もつけてこの頁を再編集しました。

2021年コロナ禍で、ここ厳島神社を参拝する人もほんのわずかの中でここ能舞台を撮影しました。 |

| 22.06.05.更新 07.11.02裕・記編集 |

|

|

06.01.03.撮影 |

| 広島県廿日市市宮島町1-1 (厳島神社境内) |

|

07.10.06撮影 |

|

07.10.06撮影 |

|

07.10.24撮影 |

| 能舞台前に、(仮設の)観覧席が作られようとしていました。 |

|

| (2007年10月31日)中國新聞をみていたら次のことを知りその段取りだったのです |

世界遺産の厳島神社で(2007年)10月30日(火)茶道表千家による献茶祭があった。約700人が家元のお点前や茶席での一服を堪能した。

国重要文化財の能舞台であった献茶式で、家元而妙斎宗匠がお点前を披露。金色と銀色の楽焼の茶わん2つにそれぞれ濃茶と薄茶をたて、神職が神前に奉納した。

回廊や特設の桟敷席に和服姿の愛好者や観光客が詰めかけ、満ち潮に浮かぶ優雅な舞台に見入っていた。

献茶祭は大正時代に広島の茶道家がはじめ、1949(昭和24)年からは表千家と裏千家が一年ごとに行っているそうです。 |

|

07.10.06撮影 |

|

07.12.15撮影 |

|

07.12.15撮影 |

|

12.04.07.撮影 |

| (能舞台の下、潮が満ちてきていました) |

|

12.04.07.撮影 |

| 楽屋(棟) |

|

|

15.12.15..撮影 |

|

15.12.15..撮影 |

| 楽屋 橋掛かり 能舞台 |

|

15.12.15..撮影 |

| 鏡板には老松が描かれています。 右側には若竹が描かれていました。 |

|

15.12.15..撮影 |

|

15.12.15..撮影 |

| 橋掛かりから本舞台をみました |

|

15.12.15..撮影 |

| 楽屋を後ろ側からみました |

|

|

21.01.22..撮影 |

| 後側:大鳥居は平成の大改修中で足場が組まれていました |

|

21.01.22..撮影 |

| (湯来ではなく雨模様の日でした) |

|

21.01.22..撮影 |

| (西回廊に人影はありません) |

|

|

|